SV-BONYさんからお借りしていた「SV230スーパーズーム」ですが、2月中旬で返却の予定でしたがズームの使い勝手の良さに負けてしまい、そのまま買い取らせていただきました(笑)。これで借りものだから~と気を使いながら使わずに済むわけで、私のものになったSVスーパーズームを早速使ってみました。

2月14日、昨日の強い北西風も止み、昼間は暖かさを感じる快晴でした。これはシーイングも良いのでは?と帰宅後大急ぎでセレストロンC-11を赤道儀に載せファンを回して順応させます。

20時頃に望遠鏡を木星に向けてみました。一番光量ロスの少ない銀ミラーの松本式EMSにSV230スーパーズームです。

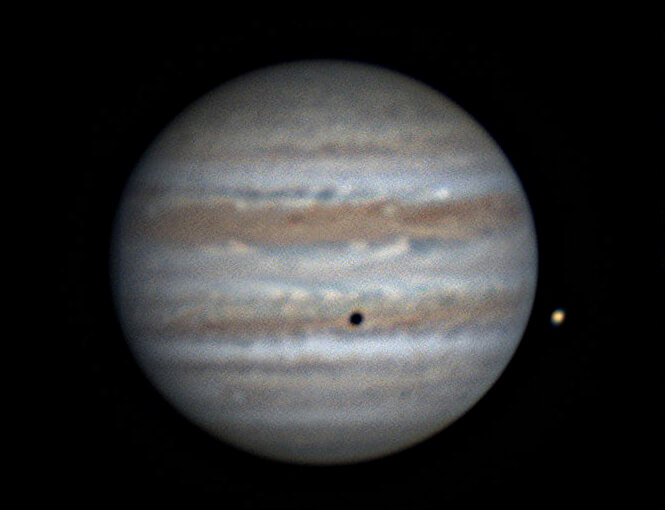

木星

思った通りシーイングは良く、木星の模様が美しく見え、衛星イオが木星面から出るところでした。その衛星イオの影が真っ黒で木星面から浮き上がっているように見えるのが不思議です。20㎜(140倍)から一気に8㎜(350倍)までズームしても破綻することなく木星面が良く見える。相変わらず衛星イオの影は真っ黒で浮き上がって見えている。

とりあえずアイピースをカメラに替えて写真を撮っておきます。

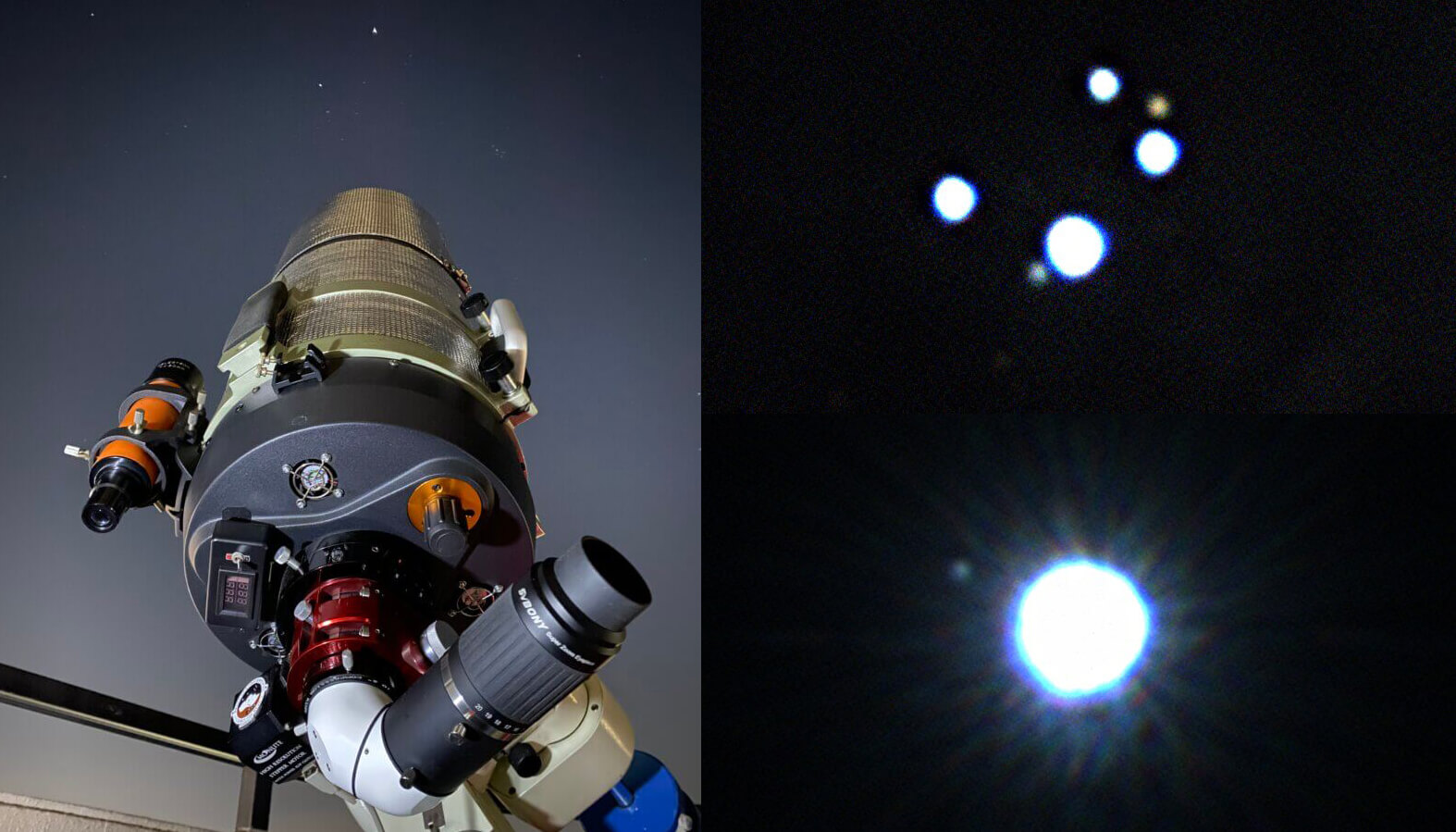

トラペジウム

再びアイピースに戻してオリオン座の大星雲M42に望遠鏡を向けてみます。見たかったのはM42を照らしている生まれたばかりの星たち「トラペジウム」です。シーイングが悪いと4つしか見えませんが、この日は6個ちゃんと見えていました。20㎜(140倍)で見えていましたが、少し倍率を上げて12㎜(233倍)くらいが一番きれいに見えました。

記録程度に写真を撮っておきます。

シリウスB

次はカメラを付けたままシリウスに向けます。よってPCのモニターを見るとシリウスBが映し出されていました。シリウスBはシーイング次第でかなり見え方に差があります。

しかし、モニターでは見えていても眼視で見るのはそれほど簡単ではありません。

SV230スーパーズームで20㎜(140倍)で目を凝らしても見えてきません。そのままズームで倍率を上げていくとチラチラと見え初めました。8㎜(350倍)でチラチラと何とか見える程度で、トラペジウムの6個目の「F」より難物です。でも1度見えると比較的見やすくなる感じです。

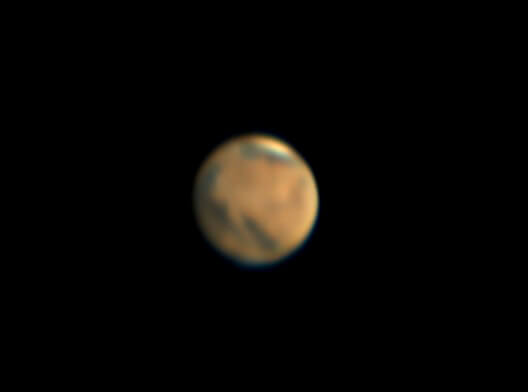

火星

ほぼ天頂にきた火星を見てみます。20㎜(140倍)では小さすぎるので8㎜(350倍)にする。極冠は白くすぐにわかるが、ちょうど模様が少ない面が見えているのが惜しい。もうすでに見掛けの大きさが12.4秒角と小さいのでもう少し倍率を上げたいところです。

SV215プラネタリーズーム3㎜~8㎜の出番です。

8㎜・7㎜・6㎜・5㎜とズームしてピントをしっかり合わせてみる。5㎜(560倍)はちょっと厳しい感じで6㎜(466倍)あたりが一番よく見える感じでした。

どんどん地球から離れて小さく暗くなっていく火星ですがまだしばらくは楽しめそうです。

自宅で観望をするときには重いアイピースケースごとベランダに持ち出さずとも、SV230スーパーズームとSV215プラネタリーズームの2本があれば楽に観望ができてしまいました。

「やはりズームは使い勝手が良いなぁ~」と思った次第です。

コメント