SV-BONYさんからお借りしている「MK127を試す!」シリーズの第1弾・第2弾からかなり時間が経ってしまいました。実は第3弾はDeepSkyで試してみたかったわけですが、土日のたびに天気が悪くなかなか遠征に持っていく機会がありませんでした。

今月の新月期は海外へ行くので、その前にもう一度土星で試してみようと思いました。

11月16日、朝からクリアな快晴で全く雲が出る心配もないほどでした。

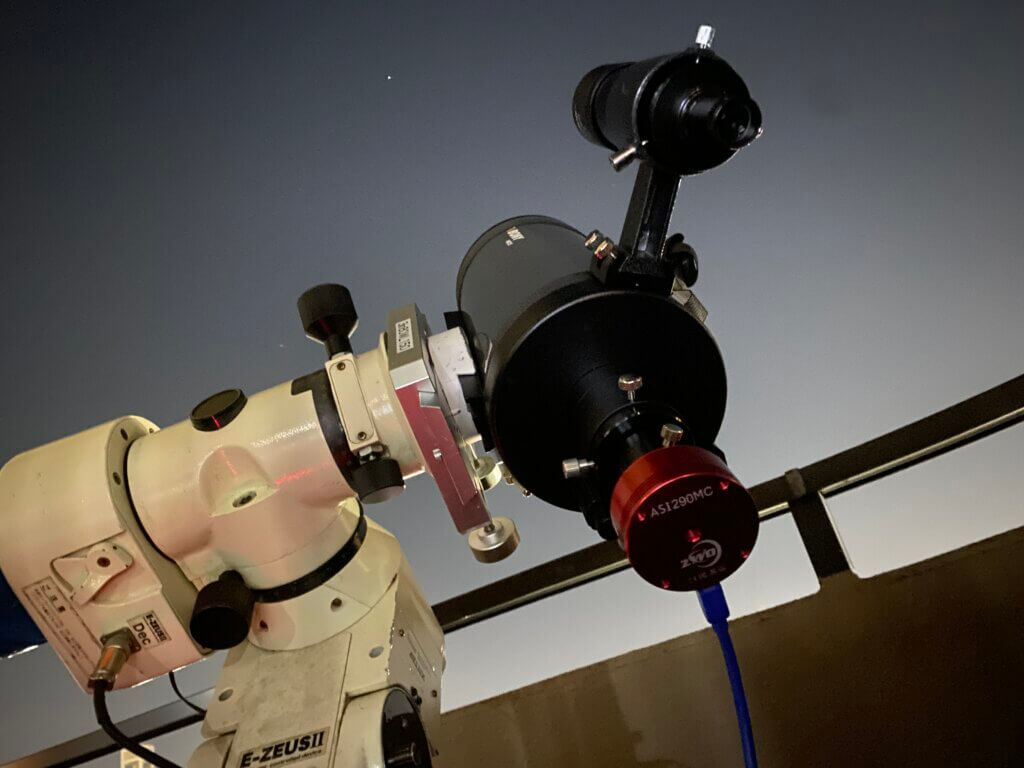

初代アトラクス赤道儀に薄くて軽い1㎏のバランスウエイトを1つをウエイト軸の一番上に付けてMK127鏡筒を載せました。5㎝のファインダーと松本式EMSがなんともアンバランスな感じではありますが、まあ良いでしょう!

アイピースはSV-215 3~8㎜ズームアイピースです。

8㎜で188倍とちょっと過剰倍率かと思いましたが、細い輪の土星がしっかり見えていました!

iPhone手持ちコリメートで写真を撮ってみました。

土星本体は露光オーバーになってしまいましたが、衛星が3つ写ったのは驚きでした。また露光オーバーの光の中に土星の姿も見えています。

そのまま5㎜・300倍まで上げてみましたが、眼視で楽しむには暗くなり200倍くらいが限界かと思われました。

それよりSV245 8~16㎜ズームで倍率を下げた方が明るくスッキリ見える印象です。

さて、次はZWO ASI290MCを取り付けて撮影をしてみます。

拡大率を上げるためBORGの2.2倍コンパクトエクステンダーメタルを装着しました。

実際の撮影動画がこちらです。

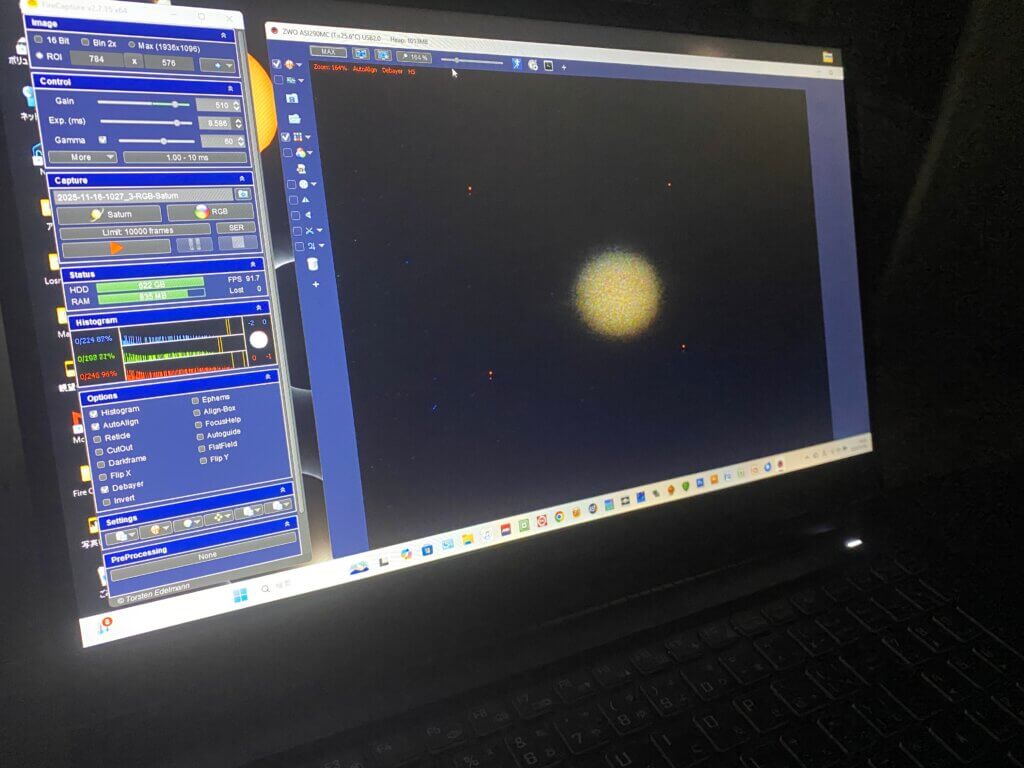

ファイアーキャプチャーの設定画面はこちらです。

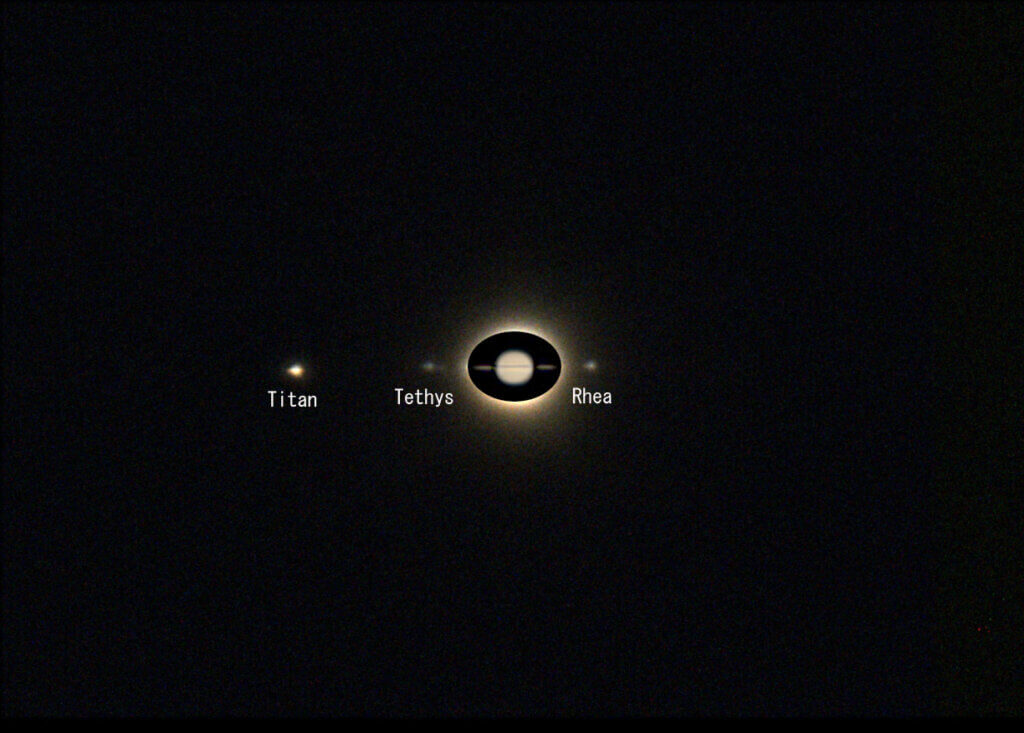

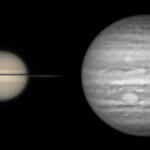

この動画10,000フレームから30%をスタックし、調整したものがこちらです。

BORGの2.2倍コンパクトエクステンダーメタルを外して土星の衛星の配列を撮ってみます。

先ほどiPhone手持ちコリメートで撮った写真と同じ配置ですね。

同じ拡大率で撮った土星本体を合成し、見えている衛星の名前を入れてみました。

これを1時間ごとに撮れば衛星の動きがわかる観測データになるのではないかと思います。

続いて西の空に傾いてきたはくちょう座のアルビレオを見てみました。

SV230ズームアイピースで20㎜で見るのが実に美しくピッタリでした。

この動画は見栄えをよくするために20㎜で見るよりは拡大したものですが、星の色がよくわかると思います!

「もうここらは白鳥区のおしまいです。ごらんなさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。」 窓の外の、まるで花火でいっぱいのような、あまの川のまん中に、黒い大きな建物が四棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に、眼もさめるような、青宝玉(サファイア)と黄玉(トパーズ)の大きな二つのすきとおった球が、輪になってしずかにくるくるとまわっていました。

この文章は、宮沢賢治の童話「銀河鉄道の夜」の一節です。

私も観望会ではそんな説明をするアルビレオはそれほど美しい二重星で、口径があまり大きくない方が星の色がよくわかると思います。

SV-BONY MK127を試す! 第1弾と第2弾のリンクを貼っておきます。

コメント