DSO(Deep Sky Objects)をゆっくり大口径で眺めるのが好きな我々が山で星見をするときはついつい邪魔者扱いされる月です。「きょうは月が出るまでだな~」とか「月が沈むまではだめだな~」なんて言っていますが、都会では望遠鏡で一番手軽に眺めるのは月か惑星ですね。

これからの時期しばらくは夕方から夜半に条件良く見ることができる惑星がなくなってしまいます。

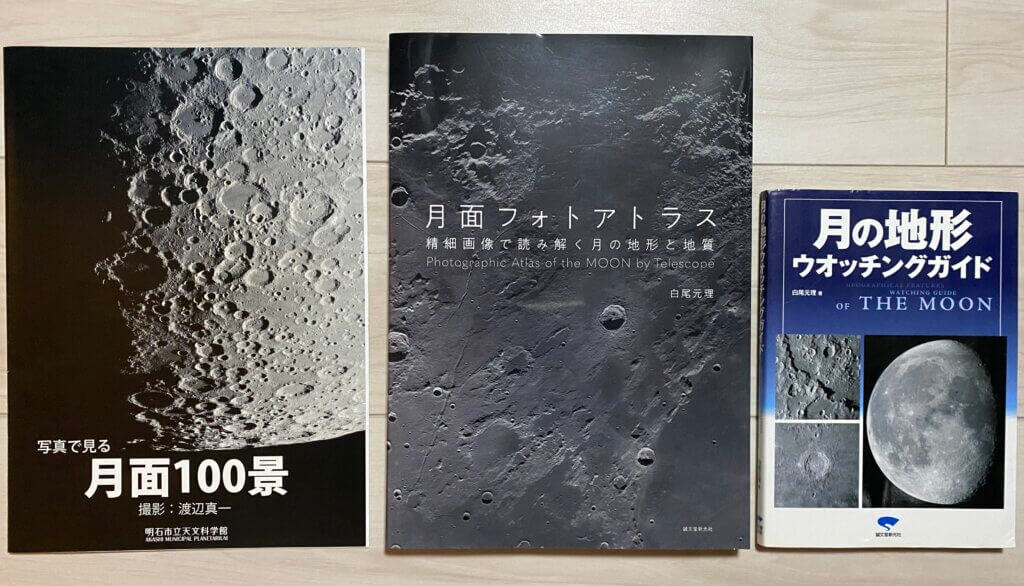

そんなわけで先日「月面フォトアトラス」なる本を手に入れました。

写真中央の本がそれですが、左は明石天文科学館で「月面100景」、右は一番よく使っている「月の地形ウオッチングガイド」です。そこに強力な武器として「月面フォトアトラス」を投入しました。月面写真の素晴らしさもさることながら、月の情報の多さに驚きます。望遠鏡で眺めながら解説を読むと「なるほど~」の連続です。

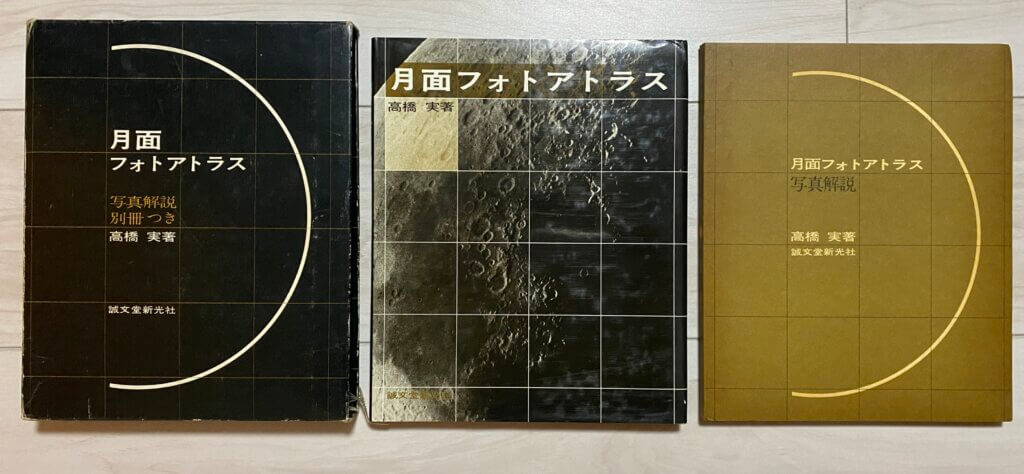

こちらは私が高校生の頃に購入した「月面フォトアトラス」です。左がケースで真ん中が写真集、右がその写真解説と2冊組になっています。当時はこの写真を見て凄い迫力と感動して眺めていました。

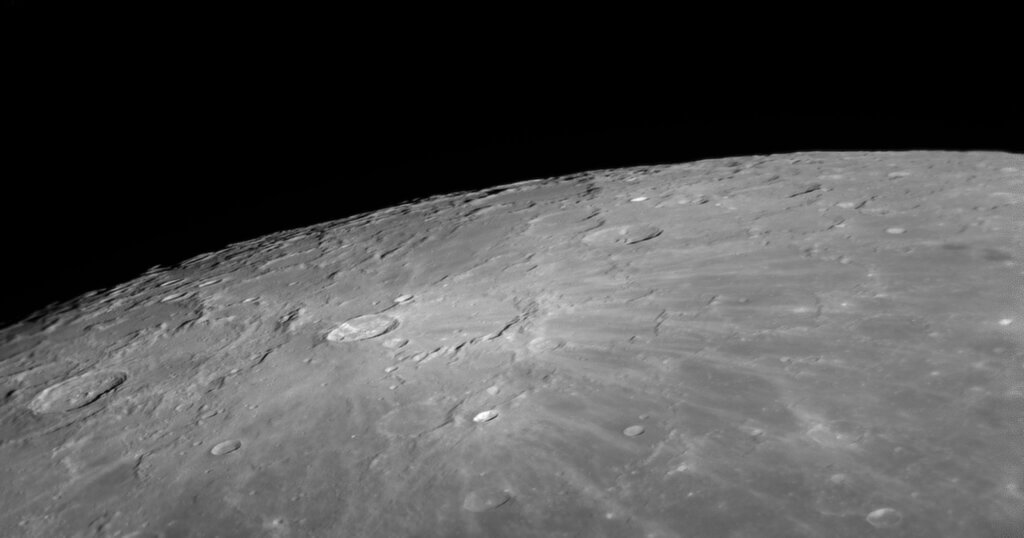

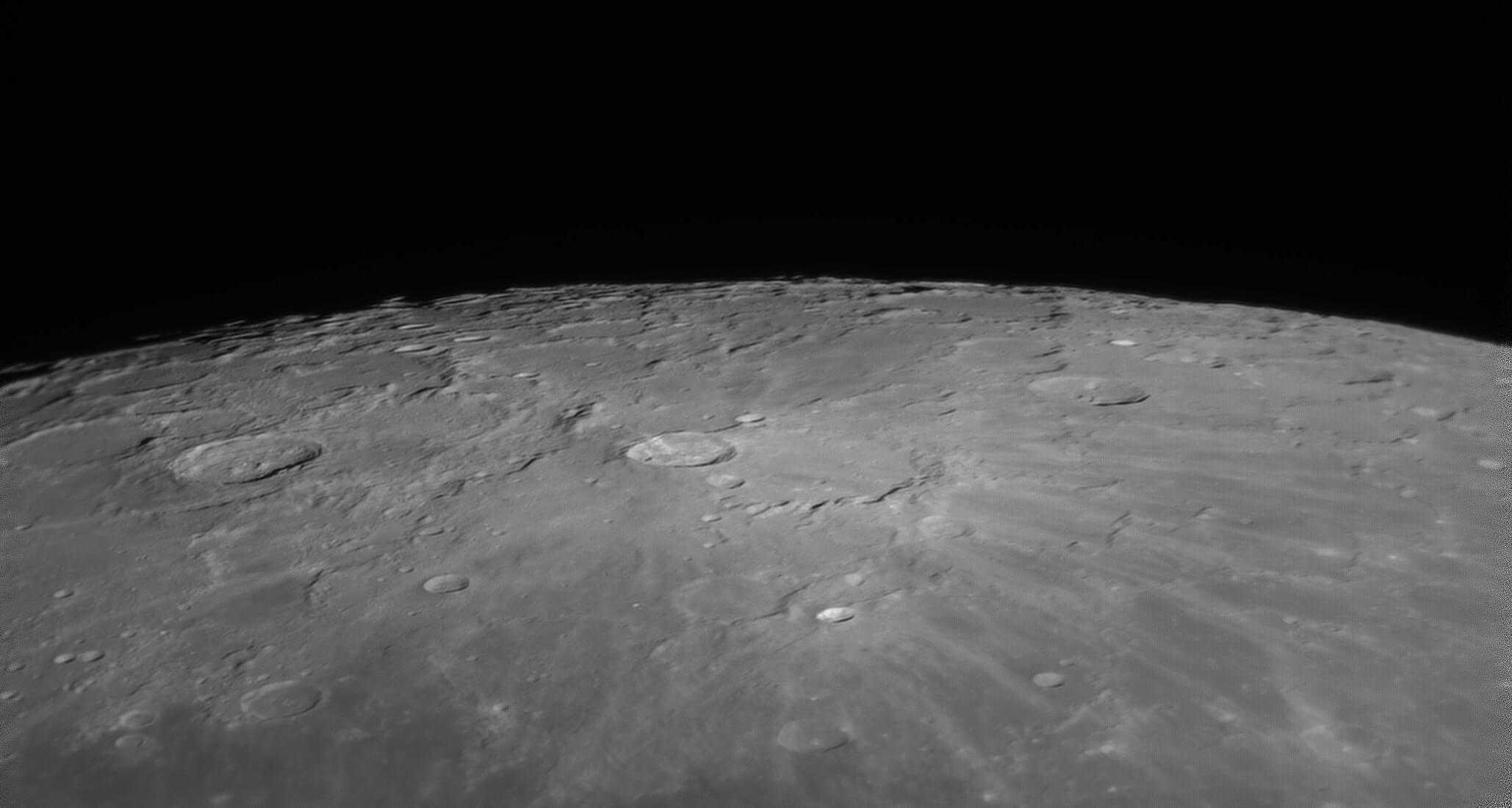

4月11日 月齢13の月を眺めてみました。

月の北の方です。アルプス山脈、アルプス谷、プラトーから虹の入江が見えています。

この写真で一番目立っているクレーターが「アナクサゴラス」というクレーターで、その右上の地平線あたりが北極点になります。

虹の入江を拡大しました。この入り江の上の先端が「ラプラス岬」で標高が2900mもあるそうです。

そして虹の入江の右側の海と呼ばれる部分の色の濃さの差は溶岩に含まれるチタンの量の差によるものだそうです。写真からはわかり辛いですが「リンクルリッジ」と呼ばれるひだのような模様が多く見られます。

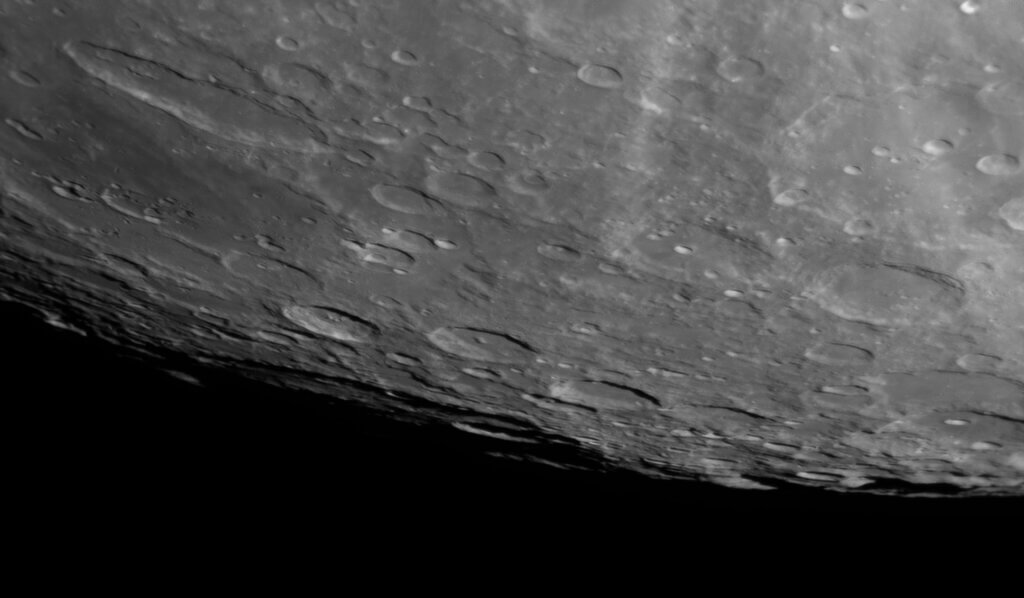

次の写真はここから少し南へ下がったあたりで、このあたりが私の好きな場所です。

白く明るく光るクレーターが「アリスタルコス」、そのあたりが「アリスタルコス台地」と言われうねった谷が「シュレーター谷」です。この谷は最大幅が10㎞もあり長さは168㎞もあるそうです。

このアリスタルコスあたりで発光現象がたまにあるのだとか。

アリスタルコスの上(北)にあるリュンカー山です(写真中央やや左)

この山は幅70㎞ 高さ800mのドームの集合体なのだとか。

中央やや下ののレーターが「マリウス」、その上から左にかけてたくさんの凹凸があり、このあたりが「マリウス丘」と呼ばれる盾状火山だそうです。

そして見辛いかもしれませんが写真中央あたりに薄くマリウス谷(長さ284㎞)が見えています。

こちらは月の南部で目立っているクレーターは「ティコ」です。

端ギリギリに見えていますが表側最大の古いクレーター「バイイ」です。

「バイイ「」はフランスの天文学者の名前で、のちに初代のパリ市長になったが、最後は反革命分子としてギロチンで処刑されたと記載されていました。

これからも少し倍率高めでじっくり月面散歩を楽しみたいですね。

コメント