一時期ビクセンから販売されていたマクストフカセグレン「MC127L」という台湾のSynta Technology CorporationからOEM供給されていたマクストフカセグレン鏡筒を私は「チョイ見」用に使っています。おそらく現在Synta Technology Corporationが設立したSkyWatcherブランドの「MAK127SP」が同等のものと思われます。

実はこの「MC127L」はおなじみのスコーピオさんで中古で購入しましたが、想像以上に良く見えて驚かされました。

そしてひょんなことからセレストロンの「C-5」鏡筒(こちらはスコーピオさんでジャンク)が転がり込んできました。

このC-5鏡筒も少し改造して使えるようになったので、この2つのカセグレン鏡筒を比べてみることにしました。

MC127Lは口径127㎜ 焦点距離1500㎜のF11.8

C-5は口径127㎜ 焦点距離1250㎜のF9.8

MC127Lは主鏡で光軸調整し、C-5は副鏡で光軸調整する機構になっています。

MC127Lが3.9㎏に対してC-5は2.5㎏と1.4㎏も差があります。また持った時の感覚はMC127が全体的にズシッと重さを感じるのに、C5は主鏡のある接眼部側に重心があります。

どちらも恒星を見る限りほぼほぼ光軸はあっているので、アトラクス赤道儀に2本同時に乗せて天頂付近にある木星を見比べてみます。

笠井トレーディングの正立プリズムとSV-BONYのプラネタリ―ズーム3~8㎜を使います。

MC127Lでは8㎜188倍、C-5では7㎜179倍で木星を眺めてみると、MC127Lでは大赤飯が明瞭に見えるがC-5では少しかすんで見える感じ。

MC127Lを6㎜250倍、C-5を5㎜250倍、ここまで倍率を上げるとMC127Lの方がシャープにピントの山がわかりやすい。そしてMC127Lの方がコントラストが高いでした。

写真でこの差がわかるだろうか?と思いながらADCなどはなしでZWO ASI290MCにBORG2.2倍コンパクトエクステンダーメタルを装着して、ゲイン350・シャッタースピード6ms・ガンマ50でどちらも10,000フレーム撮影して、30%をスタックしました。

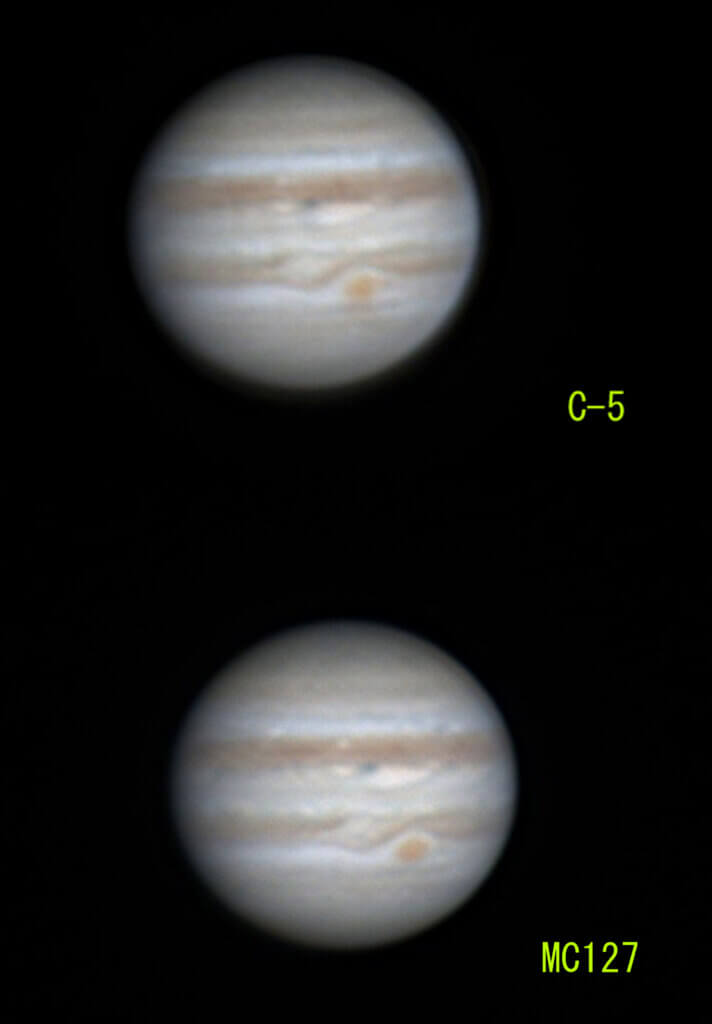

まずはC-5の画像です。

レジスタックスでウェーブレットをかけて色・明るさを調整したものがこちらです。

こちらは全く同じ条件で処理をしたMC127Lの画像です。

焦点距離に差があるのでC-5の画像を120%拡大して並べてみました。

いかがでしょう? 眼視で見比べた感じが画像でも見えているように思います。

ただし、この結果が今販売されている商品に当てはまるかどうかは不明です。

というのも私はC-11をこれまでに4本使ってきました。そのうち2本は「KYOEI-EX」と言われるスペシャルな鏡筒でしたが、多少の不満があり買い替えてきました。そして現在使っているのはセレストロンの販売代理店がサイトロン・ジャパンからビクセンに変わるときに格安で放出されたもので、これが一番良い見え味だと思っています。同じC-11でも年代の差なのか個体差なのかわかりませんが、それなりに差がありました。

もう1つ言えるのはC-5のバッフルのグリスを落としすぎてピントノブがスカスカで、ミラーシフトが大きいのも多少の原因になるのかもしれないので、もう一度調整をしてみようと思います。

このセレストロン「C-5」まだまだ楽しませてくれそうです。

コメント