8月31日、名古屋の最高気温は40度に達し、今年一番の暑さになりました。

この日は下弦の月を見ようと望遠鏡の準備をしていると、昼間の暑さが残っているものの秋の虫の声が聞こえてきました。そして空にはこんな雲が!

見た瞬間「ゴジラだ!」今にも火を噴きそう~

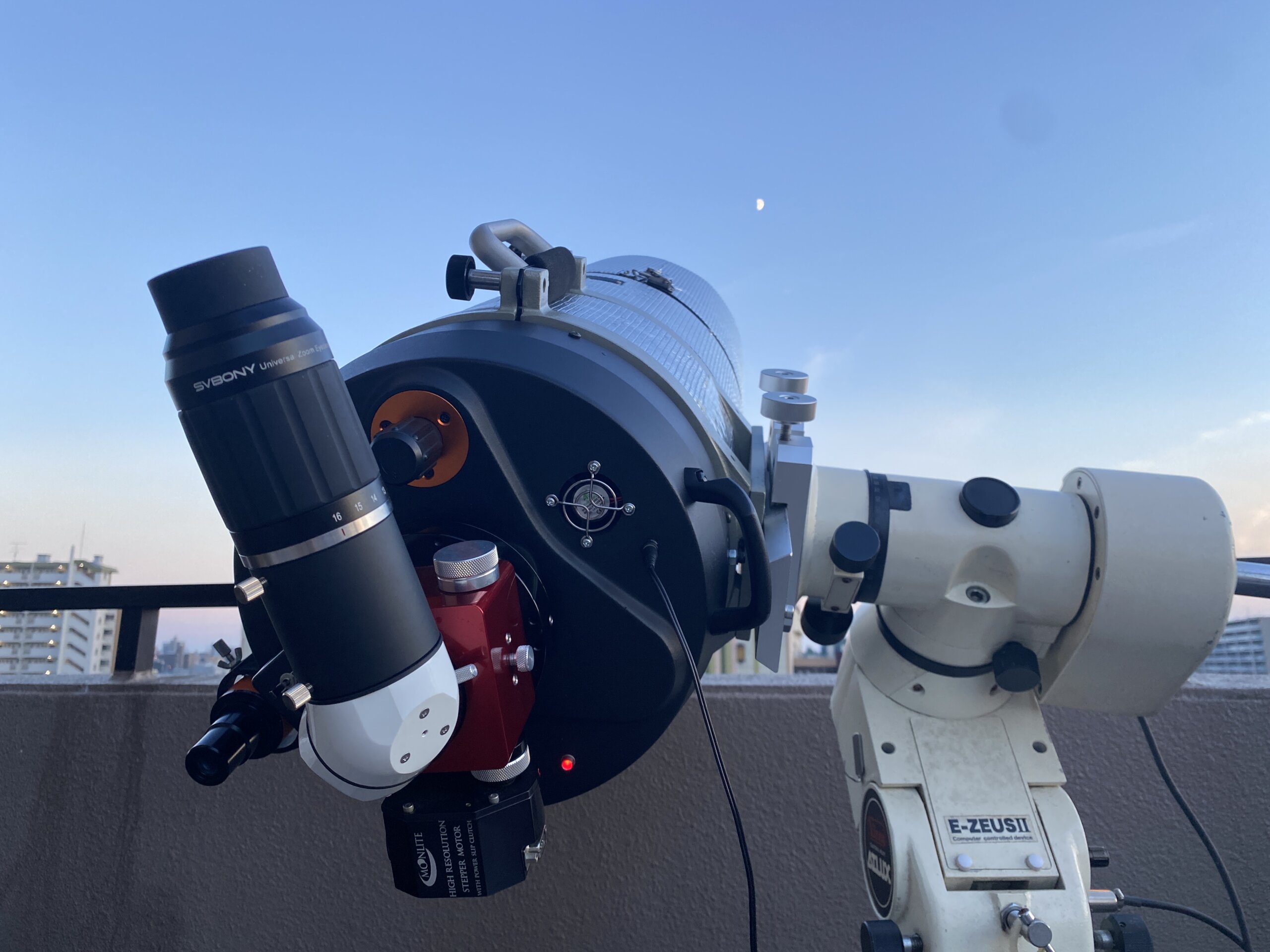

セレストロンC-11で見てみる

さてこの日の目的はSV-BONYさんの「SV245ユニバーサルズーム8㎜~16㎜」で上弦の月を見ることです。

焦点距離が2800㎜ F10のセレストロンC-11にSV245を使うと16㎜にしたときは175倍、8㎜にズームした時には350倍にもなります。 高気圧に覆われた夏の落ち着いた気流であれば350倍も使えるでしょう。

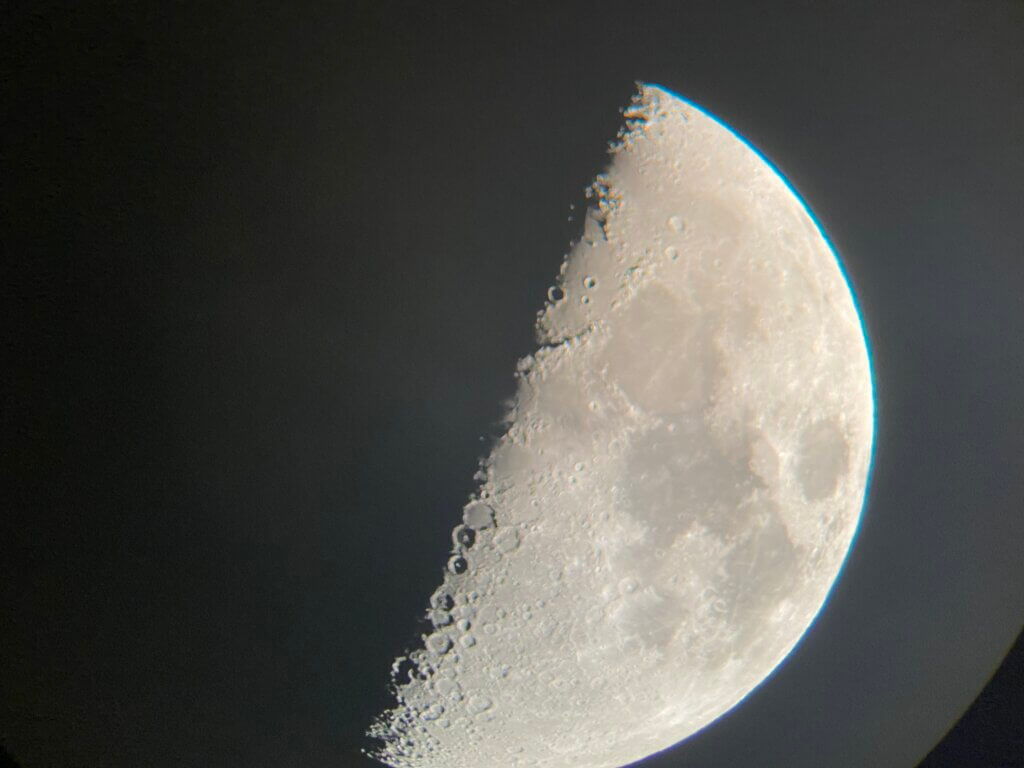

上弦の月が南中しているまだ空が明るい時間から観望を始めました。

さて、まずはSV245を16㎜にして月面を眺めてみると、南中とは言え、月の高度は低く大気の揺らめきが見えている。でも私の好きなアルプス谷がちょうど良い見え方をしています。

16㎜ 175倍の視野をiPhone手持ちコリメートで撮りました。

ここからは右手でiPhoneを持ち人差し指でシャッターを押し、左手で1㎜ずつズームして写真を撮っていきます。

手持ちコリメートのためすべて同じ条件にはなっていませんがご容赦ください。

15㎜ 187倍

14㎜ 200倍

13㎜ 215倍

12㎜ 233倍

11㎜ 255倍

10㎜ 280倍

9㎜ 311倍

8㎜ 350倍

いかがでしょうか?

途中ピントを触ることなくズームだけしながらシャッターを押していました。

ほぼピントのズレがないことがわかると思います。

比較のためエクスプローラーサイエンティフィックの9㎜ 100度のアイピースで撮ってみましたが、全く視野環は見えず圧倒的な視野の広さを感じます。

そしてアイピースをSV215プラネタリ―ズーム3㎜~8㎜に替えてみます。

8㎜ 350倍

5㎜ 560倍

どうやらこの560倍ではピント位置がわからないくらいでした。

暗くなってきたので月面南部で再度SV245のズームを1㎜ずつ比較してみたいと思います。

まずは16㎜ 175倍

15㎜ 187倍

14㎜ 200倍

13㎜ 215倍

12㎜ 233倍

11㎜ 255倍

10㎜ 280倍

9㎜ 311倍

8㎜ 350倍

ピント調整をすることなく8㎜までズームアップしました。ただSV245の焦点距離が短くなってくると、iPhoneのカメラでは黒い影が大きくなってブラックアウトしやすくなっていました。眼視で覗いている分には問題ないと思います。

SV230スーパーズームも使ってみましたが、SV245の方がズームが軽く使いやすい感じがします。ただ、SV230は20㎜まであるためより広範囲まで見渡すことができます。

SV503 10㎝屈折で見てみる

ただセレストロンC-11のような望遠鏡を使っている人はそれほど多くはなく、10㎝前後の口径の望遠鏡を使っている方の方が圧倒的に多く一般的かと思います。

そこでこれまたSV-BONYさんの比較的安価なSV503 10㎝EDレンズの屈折望遠鏡での見え味を追加します。

10㎝ F7 焦点距離は714㎜のためSV245ユニバーサルズーム8㎜~16㎜を使うと45倍~89倍になります。

この倍率なら経緯台で十分なのでZERO経緯台に載せて月を見てみます。

16㎜ 45倍

8㎜ 89倍

パキッと切れ味の良い月全体を見ることができますが、少し倍率に物足りなさがあるかもしれません。そんな場合はSV215プラネタリ―ズーム3㎜~8㎜を追加するか、良質の2倍のバローレンズを併用することで細かいところがしっかり見えてくることと思います。

いずれにしても10㎝クラスの望遠鏡にもこのSV245ユニバーサルズーム8㎜~16㎜とSV215プラネタリ―ズーム3㎜~8㎜の2本あればかなり楽しめるのは間違いなさそうな気がします。

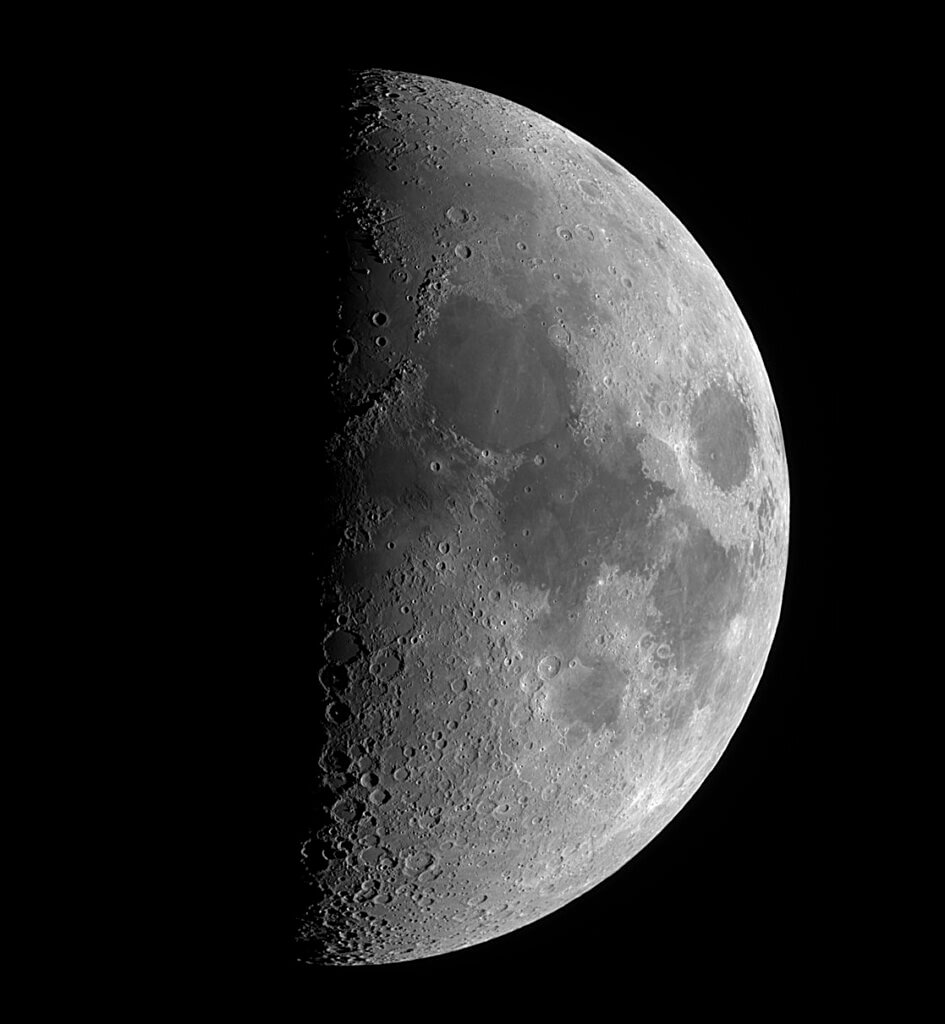

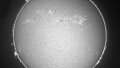

最後にSV503を経緯台に載せたままでZWO ASI174MMで上弦の月を撮ってみました。

写真ばかりでやたら長い記事に最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

コメント