太陽が高い位置にくる夏至の前後2か月くらいがISS国際宇宙ステーションの太陽面通過の狙い時です。

しかし今シーズンはまだ一度も条件の良い太陽面通過に遭遇できていません。

こうなると天頂付近に太陽があるお昼前後が一番好条件ですが、多少条件が悪くても出掛けたくてうずうずしてきます。

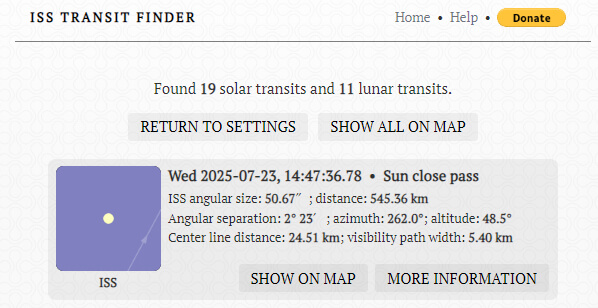

7月23日、やっとまあまあの条件の太陽面通過が出てきました。

7月23日14:47:36、ISSまでの距離545km、見かけの大きさは約50秒角、最高の条件と比べると20%ほど遠く小さいですが太平洋高気圧にすっぽり覆われているので気流は良いのでなんとかなるでしょう~ということで出撃です。

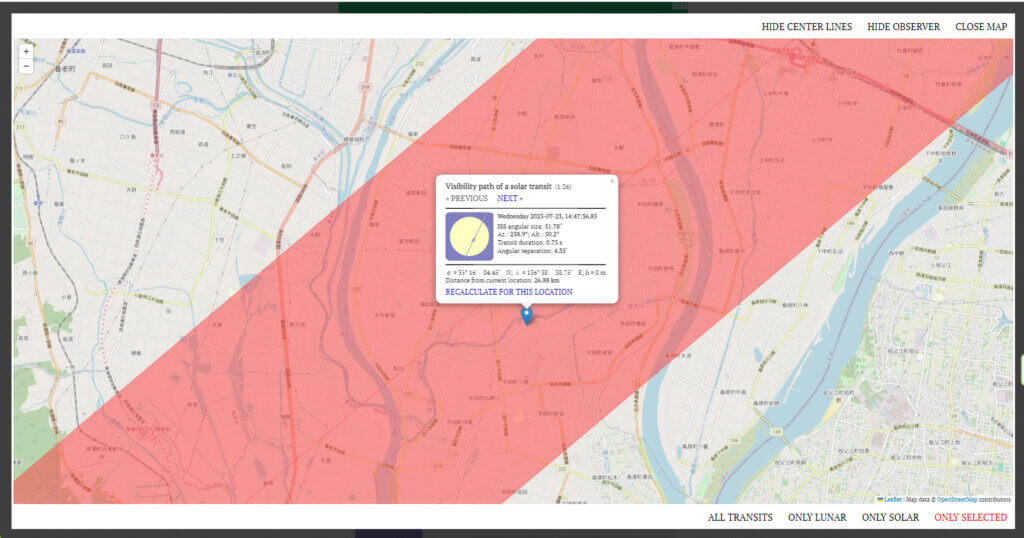

場所は名神高速岐阜羽島インターを出て15分ほどの平田公園にしました。ここは以前にISSと天宮が1時間の間隔で月面をクロスするように通過した場所です。駐車スペースもトイレもあり、上空に電線もなくロケーションは最高です。

機材を積み込み、1リットルと500ミリリットルのペットボトルに水を凍らせて暑さ対策をして出撃!

約1時間で現地着、通過時間まで1時間15分ほどしかないので大急ぎで準備を開始します。

今日の機材はEM-100赤道儀にミューロン180とSV503 10㎝EDの2本を載せ、ミューロンにZWO ASI174MM 、SV503 10㎝EDにはEOS80Dと取り付け、いずれも動画撮影をします。

もう一つはソーラークエストにLUNT6㎝ダブルスタックHα太陽望遠鏡を載せ、カメラはZWO ASI290MMでこちらも動画撮影です。いつもは眼視用にもう1台展開するんですが、暑さのため荷物を減らしたくて今回は省きました。

通過10分前、さあ~準備OK! いつも通り3分前からiPhoneで時報を聞きながら待ちます。

1分前SV503 10㎝EDに取り付けたEOS80Dの録画開始。

続いて30秒前LUNT Hα太陽望遠鏡の録画開始

最後に20秒前ミューロン180の録画開始

そしてミューロン180に取り付けたカメラからの動画をPCの画面で凝視!

47分36秒通過したはずですが全く見えませんでした。

拡大率が大きいのでもしかしたら画角から外れたか? しかしほかの2つは確実に記録できているはずなので、とりあえずは撤収し帰宅後に涼しい部屋の中で確認しよう。

ペットボトルの氷もほとんど解けて、1リットルはすでに空になっていました。

30分でほぼ撤収が終わったときには、顔を流れる汗があごからポタポタと地面に落ちていました。

500ミリリットルの氷水を一気に飲み、Tシャツがベタベタのままですが岐阜羽島インターを目指します。

1時間ほどで帰宅し、機材を降ろし、シャワーを浴びてからゆっくり撮影データを確認していきます。

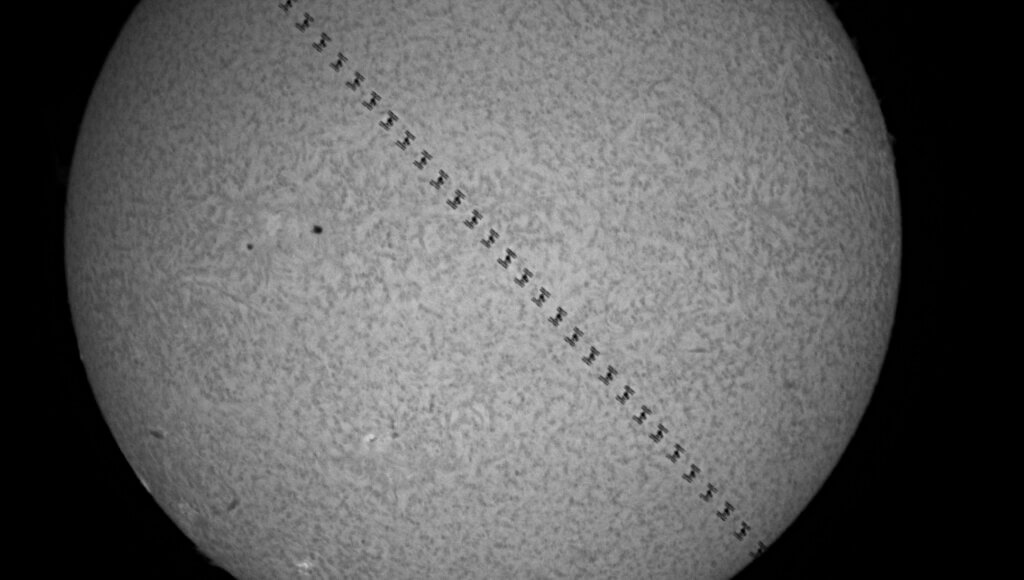

まずはSV503のEOS80Dのデータです。

予報ではもう少し中心からズレて通過するはずでしたが、ほぼど真ん中を通過していました。

太陽全体が入る大きさではISSの細かなところまでは見えてきませんね。

続いてLUNT Hα太陽望遠鏡の動画です。

これも実際のスピードで約0.8秒ほどで太陽面を通過しています。

ISSが通過した直後にもっと速い何かが通過しているのが見えましたか?(たぶんトンボです、たくさんいましたので~)

かなりそれらしいシルエットが見えてきました。

さて次はミューロン180で現場では通過が見えなかったものですが結果は・・・

写っていました! 思い切りスローモーションにしました!!

ここまで拡大して撮るとISSの形がしっかりわかりますね。

ああ~でも写っていてよかった! これを見るまでは心配していました。

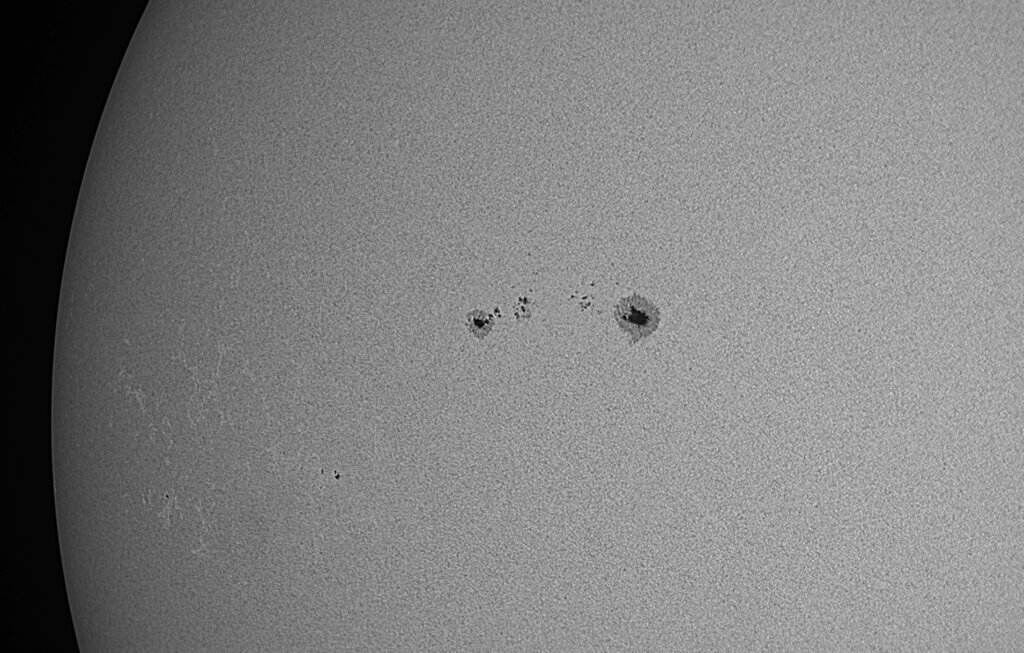

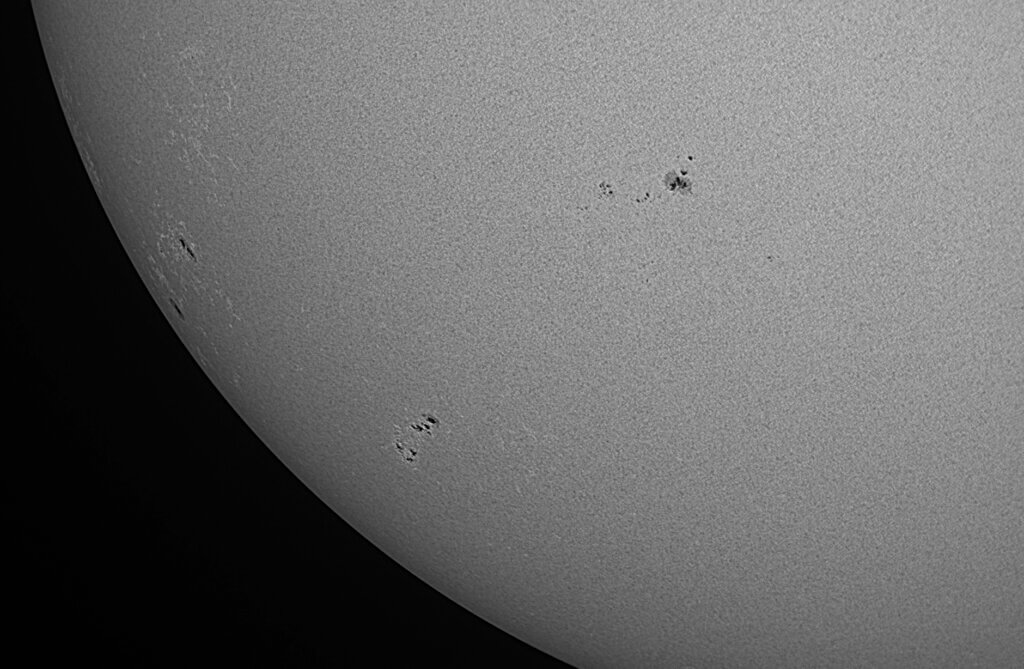

炎天下のしかも酷暑の中ではピントやカメラの角度などの細かな作業が「まあいっか~」となってしまいますが、記録程度とはいえ今回ピントだけはしっかり合わせました。 ピント合わせに使った黒点に感謝の意を込めて載せておきます。

ARISSスクールコンタクト

私の友人から教えていただきましたおもしろそうなISSに関する情報がありましたので追記しておきます。

ARISSスクールコンタクトとは、ISS国際宇宙ステーションにはアマチュア無線機器が搭載されており、それを使って宇宙飛行士と学校が交信をしようというプログラムです。

これが大阪・関西万博会場に招待された子供たちとつないでみよういう試み「大阪・関西万博ARISSスクールコンタクト」のようです。

これが8月1日18時45分から行われるようです。

周波数は145.80MHz もしかすると大西宇宙飛行士の生の声が聞こえるかもしれませんね。

この日時のISSの通過を見ると西日本上空を通過していくパスがありました。

コメント