7月4日 東海地方も平年より15日も早く梅雨明けの宣言が出ました。 梅雨明け前から真夏のような酷暑が続き雲の多い日が続いていました。

梅雨明けなら明け方の土星も狙えるのでは?と思い、5日未明・6日未明と2日続けて2時半に起きてみましたが、全くのドン曇りで星1つ見えていませんでした。 もはや「梅雨明け十日」なんて言葉は死語になってしまうのかもしれませんね。

6日は4人目の孫の誕生日プレゼントを探しにトイザらスへ行き、夕方に帰宅すると久しぶりに青空が大半のいい空でした。

水星

「これはもしかすると水星いけるかも!」

7月4日に東方最大離角になった水星ですが、足が速く日に日に高度が下がっていきます。

6日の日没時の高度は約15度、沈みかけの太陽の位置から「大体あのあたり!」と目測を付けて望遠鏡を向けると、あらら~そこだけ雲がある! しかも雲の動きがやたら遅い。

19時半を過ぎた頃やっと雲が薄くなってきてファインダーを覗きながら探すといました!

ささっと導入して240倍でアイピースを覗くと半月より少し細い姿がくっきり見えました。これほど低空なのに今まで見た水星の中でおそらく一番はっきり見えている気がしました。

これはIRフィルターで撮ってみるか!

わずかに模様が見えているのか? 微妙ですね。

カラーでも撮ってみます。

IRの画像をLにしてLRGB合成をしてみました。

まあなんとなくそれっぽくなったかな?

この日の水星は視直径8.4秒角、光度0.7等級でした。

火星

もうすでにシーズンオフと思っていた火星ですが、最後にもう一度大シルチスを見ておきたいと思っていました。

水星で時間を使ってしまったので20時すぎの火星は高度が25度程度になっていました。

導入して早速アイピースを覗いてみても240倍では模様は全く見えてきません。時間がどんどん過ぎていくので、カメラに切り替えてモニターをのぞき込みます。

ユートピア平原から大シルチスにかけて黒い模様が繋がっているように見え、極冠より大シルチスの下のヘラス盆地が白く目立って見えている。

この日の火星は視直径4.8秒角、光度1.5等級でした。これで今シーズンの火星は思い残すことなく終了することができました。

月

皆にも空の低い位置で月齢11の月が南中していたので、望遠鏡を向けてみました。

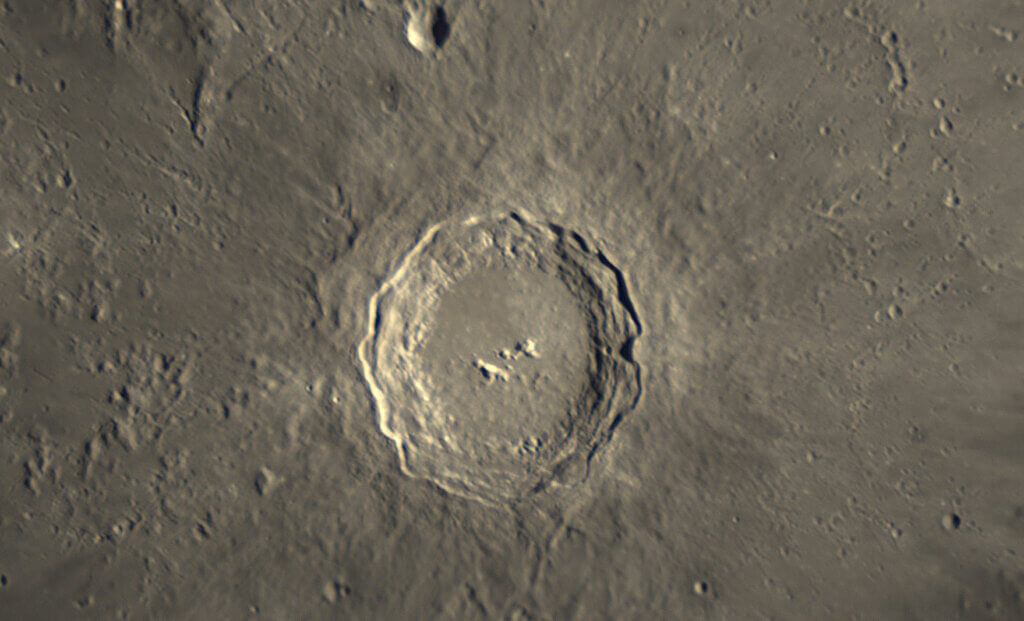

まずはコペルニクスかなと画角一杯になりそうなコペルニクスをカラーのままで3000フレーム撮ってみました。

カメラをIRフィルターを付けたままのモノクロに替えてみました。

モノクロの方がすっきりして良いですね!

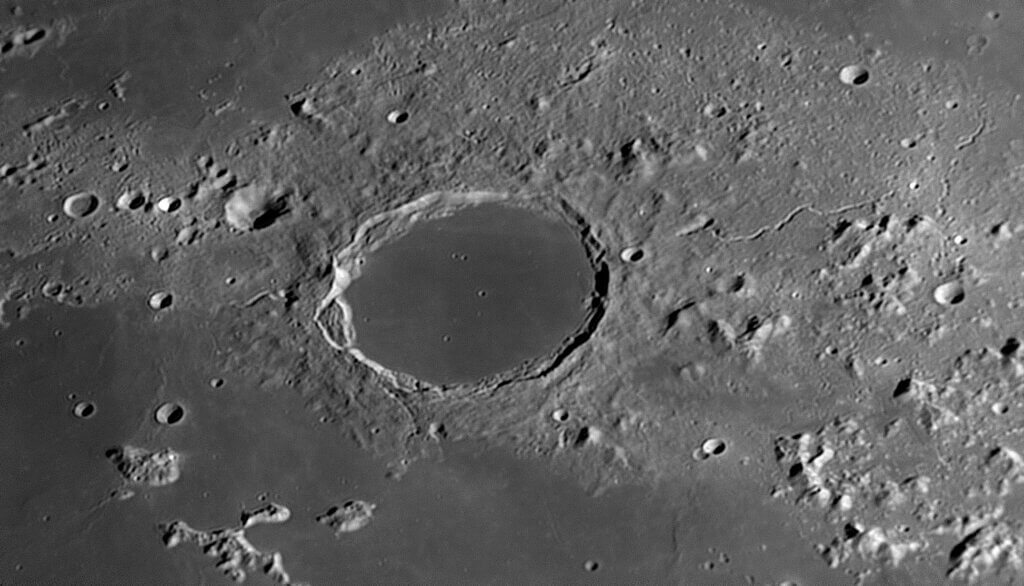

続いてプラトーです。

アイピースを覗いてみてもプラトー内部の細かいクレーターが3つは判別できました。

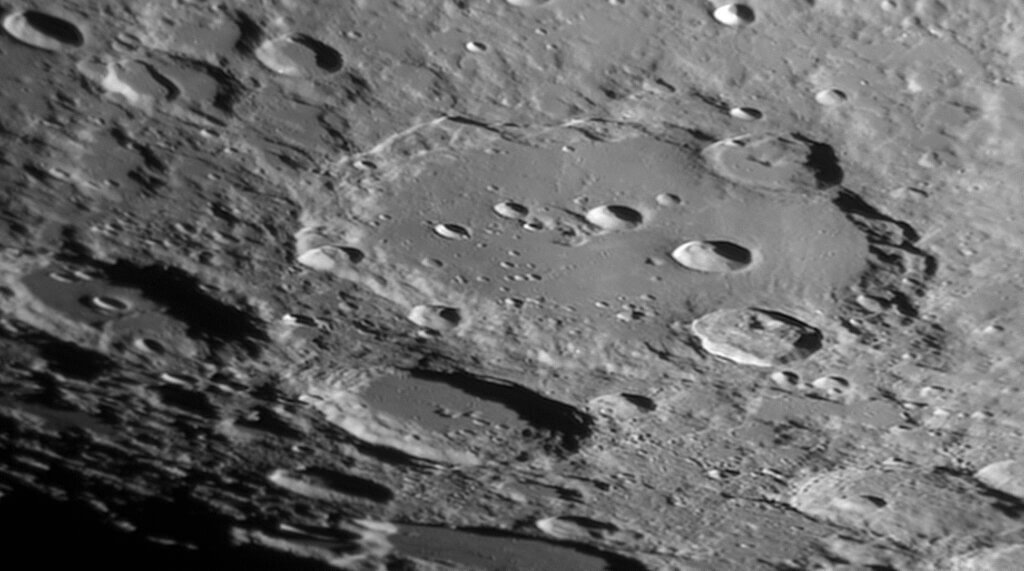

もう1つ有名なクラビウスです。

225kmの大きなクレーターの内部に大きさの順に弧を描くように並んでいるのがおもしろいです。

30度強の低空の月ですが、やっぱ夏の安定した気流になると細かいところまで良く見えて楽しいですね。

コメント